定年退職後の再雇用の際に基本給を減額したことの妥当性が争われた訴訟で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は20日、基本給の性質や目的を踏まえて引き下げの合理性を評価すべきだとする判断を示した。その上で、定年時の6割を下回る基本給は不合理と判断した一、二審判決を破棄し、審理を名古屋高裁に差し戻した。

定年再雇用、基本給格差「支給目的で検討」 最高裁初判断 – 日本経済新聞

最高裁で、注目の判決が出ました。

とはいっても、高裁に差し戻し、つまり、もう一度調べて、前とは異なる結論を出しなさいということなので、再雇用後の賃金の基準について、はっきりした判断が出たわけではありません。

60歳で定年を迎えた労働者について、賃金を大幅減額して再雇用するという慣例の是非は、もう一度名古屋高裁の判断に委ねられたわけです。

個別の裁判の結果が独り歩きしている感はありましたが、6割以下はだめだよ、という減額の基準が一度はできたように見えたものの、また混沌としてきた感じです。

当分は、定年再雇用された労働者の処遇については、いままでどおりそれぞれの事業所で考えるということになります。

定年後再雇用の際は賃金減額するという慣例ができた経緯

さて、その前に、なぜこのような慣例ができているのか、少し過去をふりかえってみましょう。

2013年 厚生年金の受給開始年齢の引上げ

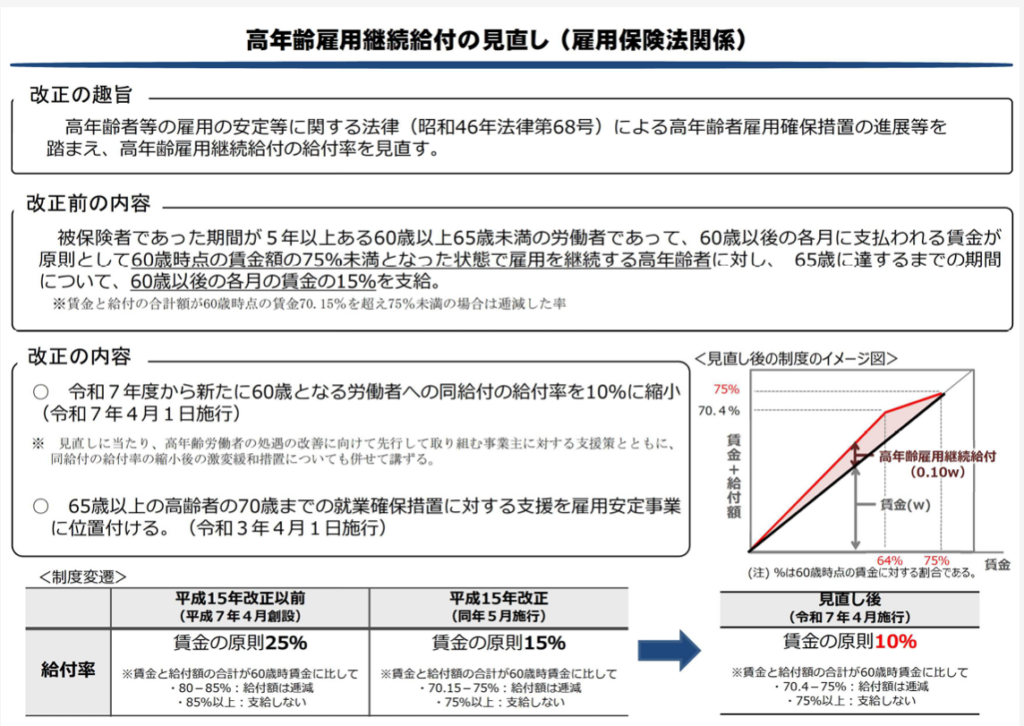

まずは、厚生年金の受給開始年齢の引き上げありきでした。

1998年に60歳定年が完全義務化されましたが、そのころは、60歳から厚生年金が全額支給されており、勤労収入がなくなったら年金暮らし、という生活が成り立っていました。

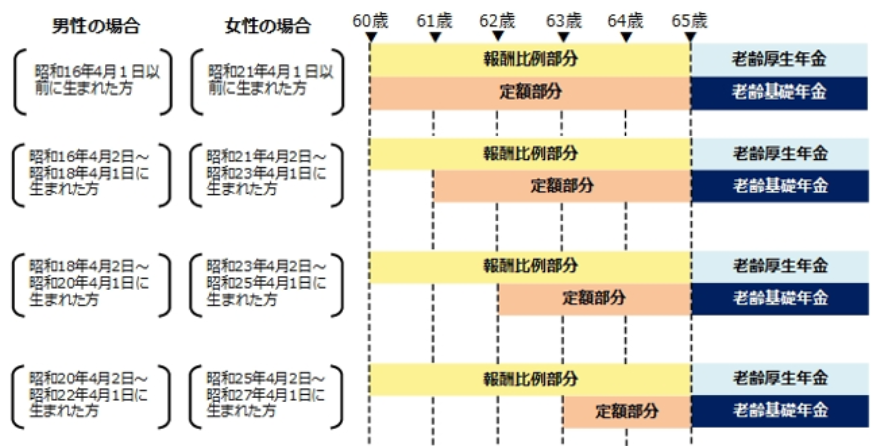

それが、下の図のように、2013年度から段階的に厚生年金の支給開始年齢の引き上げが始まり、60歳以後も働かないと生活が成り立たないという状況が見えてきました。

中略

そこで、65歳までの雇用確保義務を内容とした、高年齢者雇用安定法が2013年4月から施行されました。

しかし、法改正当初は、雇用保険の高年齢雇用継続給付がいまよりずっと手厚く支給されていました。

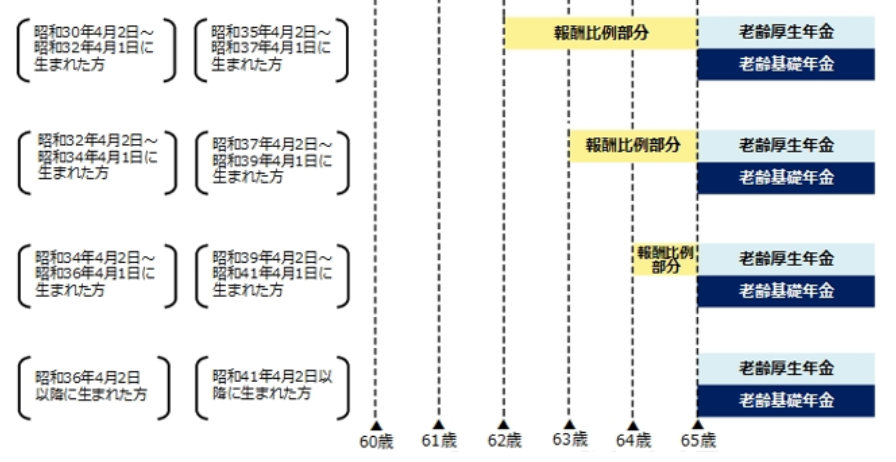

下の図の下の段<制度変遷>を見ると、60歳以後の賃金が以前よりも85%以下に低下した場合、賃金の原則25%が支給されていたのです。

当時は、顧問先の社員が60歳定年を迎えると、再雇用の賃金額を定める相談をずいぶん受けました。

年金受給額と高年齢雇用継続給付の額を計算し、社会保険料や所得税も考え合わせた上で、「それまでとあまり手取りが変わらない」再雇用の賃金額を提案していたのです。

7割程度まで賃金を下げても、年金と高年齢継続給付を合わせて手取りで考えれば、労働者の生活にはそれほど大きな影響がなかったのです。

公的な給付は段階的になくなったが賃金減額だけが残った

さて、年金受給開始年齢は、いまや男性では完全に65歳になっています。(女性は5年遅れ)

さらに、高年齢雇用継続給付は、2003年の改正で支給要件である賃金の低下率が75%(以前は85%)、支給率が賃金の 15%(以前は25%)となり、2025年には、さらに支給率が10%になることが予定されています。

60歳定年以後の公的な給付は、あまりあてにできなくなりました。

制度発足当時は、完全に生活給の考え方で、「手取りが減らないように」と考えていたのですから、年金や雇用保険からの給付があてにできなくなれば、再雇用の労働者の賃金の減額率は低くしなければ、生活が成り立たないはずです。

ところが、そのような賃金体系の設計が難しいのは、社労士でなくてもわかりますね。

結局は、定年になれば、賃金を減額して再雇用するという慣例だけが残ってしまったわけです。

ここには、「労働者の生活が成り立つように」という考え方はありません。

労働契約法との整合性が問われる

賃金を低下させるやり方としては、労働時間を減らす、管理的な高度な業務から軽易な業務に転換するという方法もあります。

定年後、役職もなくなり「嘱託」という1年契約の従業員になったのを契機に、そのような方法で賃金を下げる会社も多くあります。

また一方で、以前と同じ時間数、仕事内容であるのに、「定年後再雇用だから」ということで、賃金を下げた会社もよく見られました。

仕事の内容や責任の範囲は定年前と変わらない一方、基本給は定年前の月額16万~18万円から7万~8万円ほどに下がった。

再雇用の基本給、6割下回るのは「不合理」 名古屋地裁 – 日本経済新聞

地裁判決のときの報道から引用しましたが、今回、最高裁判決が出た会社も、そのような方法をとっていたわけです。

それはとくに違法というわけではない、というのが大方の考え方でした。

ところで、この話の発端となっている2013年には、労働契約法も改正され、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールができました。

今回の裁判も、その法律違反(労働契約法 旧20条)を問うたものです。

会社としても、賃金減額する際に、同一労働同一賃金の原則は、考慮した上で決定しなくてはなりません。

賃金額は会社からの評価

60歳以後の賃金を決定する際は、労働者の生活、会社の経営状況、法律の要請(同一労働同一賃金)をにらみ合せて決める必要があります。

65歳までは年金がないのですから、それ以下の世代と同じく、「生活できる賃金」が必要です。

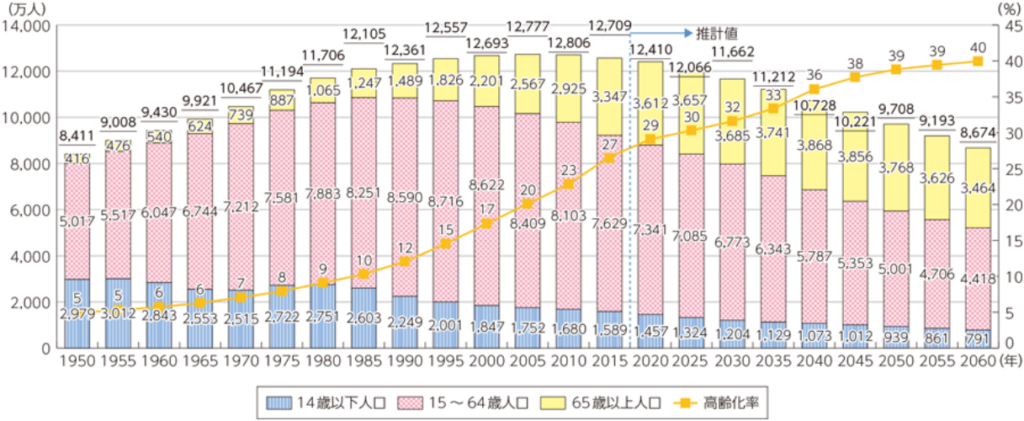

いままでは、会社の経営状況が第一で決定されてきましたが、労働力人口が減少しているという大きな流れの中、再雇用の労働者をどのように戦力化するかという要素も入ってきています。

「定年後再雇用だから賃金は低くてもいい」といういままでの常識を見直さないと、人手不足には対応できないでしょう。

また、もうひとつ言えることは、労働者にとって、「賃金額は会社からの評価」だということです。

いままでと同じ仕事をしているのに、一方的に評価を下げられる…これは、生活が苦しくなる、というだけではなく、労働者としてのプライドを直撃するできごとです。

会社側は、この点をしっかり頭に入れておかないといけません。

2013年以後、「手取りは減らないが、賃金は減る」という状況の場合でも、顧客の経営者、人事労務担当の方には、常にこのように言ってきました。

「60歳以後は公的な給付があるので、会社としては給与を下げたが、これはあなたへの評価が下がったわけではない。経営もたいへんなので、その点を考えて協力してほしい」と、労働者にお願いする姿勢を持ってほしい、ということです。

長年会社に貢献してきた労働者のプライドを大切にするということも、経営の大切な役割です。

その視点がない会社は、売り手市場の状況の中で、採用や既存社員の離職という点で、苦戦を強いられるでしょう。