少し高くてもよいツールを使おう

筆者は、日常的に次のような業務を行っています。

- お客様との打ち合わせから議事録を作成する

- ハラスメント相談の録音内容を基に報告書を作成する

- 実施した研修の録音をもとに研修報告書を作成する

これらの業務は、正確さと効率が求められるため、よい道具が欠かせません。

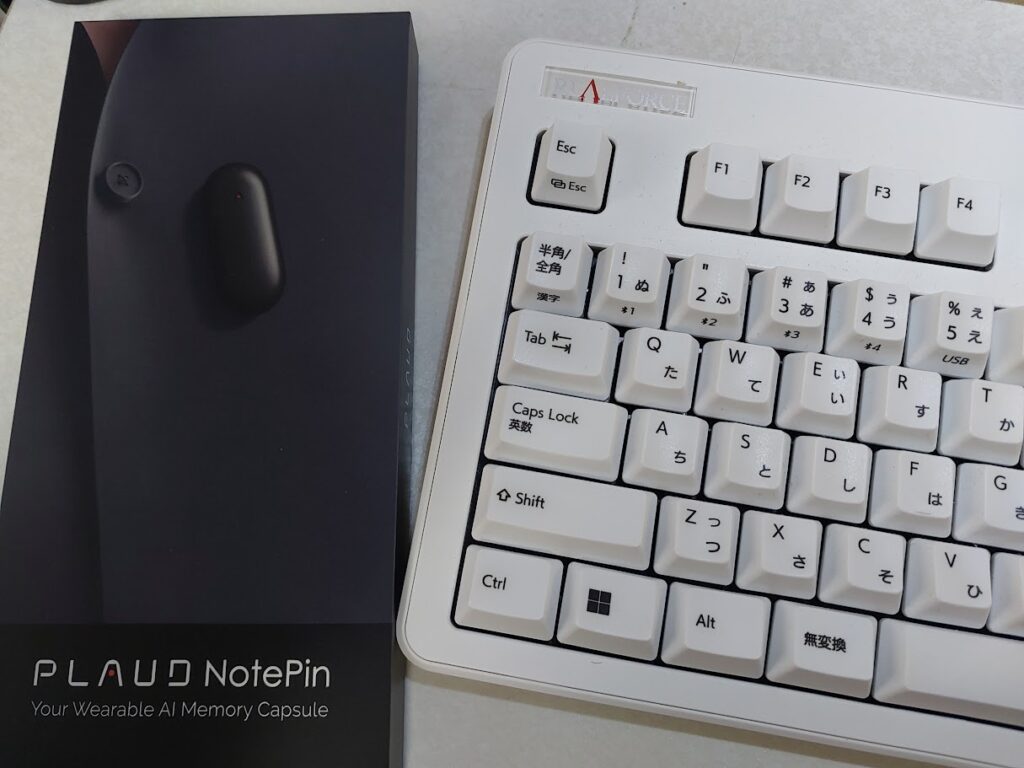

まずは、昨年1月末に購入したキーボード「REALFORCE R3」。

そして12月に導入したAI文字起こし対応ボイスレコーダー「PLAUD NotePin」。

この2つを実際に使ってみた感想をお伝えします。

REALFORCE R3:ストレスの軽減

REALFORCE R3は、静電容量無接点方式という技術を採用した高級キーボードです。

購入前はその価格に少し躊躇しましたが、実際に使ってみるとその価値をすぐに実感しました。

購入して数日後のレポートはこちら。

1年近く使って、このキーボードから感じるよさは次のようなものです。

- スムースで軽い打鍵感

キーを押した瞬間、スムーズに沈み込む感覚があり、慣れてくるとタイピンしているという意識は消失し、考えたことを指先から放出しているという感じになります。

キーボードの存在を意識せずに仕事できるキーボードですね。 - 打鍵音が気にならない

打鍵音がカチャカチャというより、スコスコという感じで、音がしないわけではないのですが、集中したいときでも気になりません。 - テンキー付きで安心

オーソドックスなキー配置なので、特別な設定や慣れが必要ありませんでした。数字入力もスムーズで、業務効率も向上しました。

「本当にここまで高価なキーボードが必要なのか?」という疑問はありました。

しかし、使い始めてからはその疑念は完全になくなりました。

文章を書くときのストレスが減り、「書く」という行為に専念できるからです。

PLAUD NotePin:AI文字起こしの実力

続いて紹介するのは、2024年12月に購入した「PLAUD NotePin」、AI文字起こし機能を備えたボイスレコーダーです。

文字起こしについては、主にスマホで録音し、「Notta」や「Clova Note」といったツールを使用していました。

それらも便利ではありましたが、PLAUD NotePinの文字起こし精度は圧倒的です。

特に専門用語や話者ごとの区分けなども正確ですね。

また、スマホや他のデバイスで録音した音声データも、専用サイトやアプリでインポートして文字起こしできるため、とても便利です。

PLAUDNoteを購入すると、120分までの文字起こしの権利はついてくるのですが、それではまったく足りず、すぐに有料プランへ課金しました。

その結果、長時間録音にも対応できるようになり、大量の会議や相談内容も安心して処理できます。

また、「この部分はどういう話だったっけ?」という箇所についてもAIに質問できる機能があり、要約だけでは補えない細かい確認作業もスムーズです。

この機能のおかげで、大量の情報整理が短時間で完了するようになりました。

衣服に簡単につけられる小ささと軽さ、バッテリー持ちのよさもこのデバイスの長所かと思いますが、それらの利点については、まだこれから確認、というところです。

心理学的に見ると

PLAUD NotePinも、28,600円と、Realforce ほどではありませんが、レコーダーとしては高価な部類に入ります。

これを導入することによって、大量入力作業から解放されたので、高級キーボードを買う必要はなかったのでは? と思われるかもしれません。

しかし、筆者としては、このふたつの買い物をまったく後悔していません。

その心理的背景はどのようなものでしょうか。

高額な商品やサービスを購入した際、人はその選択を正当化しようとする傾向があります。

特に、購入後に「他の選択肢の方が良かったのではないか」「本当にこの商品でよかったのか」といった疑念や後悔が生じることがあります。

これを心理学では「バイヤーズ・リモース」と呼びます。

この感情は、購入した商品やサービスの欠点を認識することを避け、逆にその良い点ばかりを強調して自分を納得させようとする行動に繋がることがあります。

このような行動は「認知的不協和」の一形態と考えられます。

認知的不協和とは、自分の行動や選択が内的な価値観や期待と矛盾している場合に生じる不快感を指します。

この不快感を軽減するため、人は以下のような方法で自分の選択を正当化しようとします。

- 購入した商品の良い面だけを見る。

- 他の商品よりも優れている理由を探す。

- 「この選択は賢明だった」と思えるストーリーを作り上げる。

筆者の上のリポートも、バイヤーズ・リモースや認知的不協和を解決するための「よい点だけを見る」行動なのかもしれません。

シニア世代が高価なツールを購入する意味

しかし、上の項の理論には筆者の年齢という要素が抜け落ちています。

筆者はまもなく62歳になり、自営業者なので定年はありませんが、お勤めであれば定年再雇用で軽めの業務に配置転換や、勤務時間を軽減するという措置を受ける年代です。

この年代の人が効果なツール類を購入する意味は、上記の心理学用語で説明できる内容とは少し違ってきます。

1.SOC理論による解決

加齢に伴い、体力や集中力、身体機能が低下することは避けられません。

しかし、現役として働き続けている場合、身体的・認知的な衰えを補うために、高性能なツールや機器を購入することがあります。

これらは、「選択的最適化と補償(SOC理論)」に基づく行動とも言えます。

SOC理論では、自分にとって重要な活動に集中し、それを達成するためにリソースを最適化し、不足部分を補う手段として道具や技術を活用することが推奨されています。

2. 生活の質(QOL)の向上

シニア世代になると、日常生活の快適さや楽しさが重視されるようになります。

高価なツールを購入することで、日々の生活がより便利になり、満足感や幸福感が得られるというのも、そのひとつです。

たとえば、高性能な調理器具や趣味に使える道具などは、単なる実用性だけでなく、楽しさや充実感ももたらします。

また、シニア世代は過去の経験や知識(結晶性知能)を活かして、自分に本当に必要で価値があるものを選ぶ能力があります。

その結果、「このツールは自分の生活に必要だ」と確信して購入することが多く、その選択に後悔しにくい傾向があります。

3. 経済的余裕と自己投資

シニア世代は若い世代よりも経済的に余裕がある場合が多く、自分自身への投資として高価な商品を購入することがあります。

特に現役で働いている場合、「仕事の効率化」や「健康維持」といった目的で、高品質なツールへの投資は合理的です。

この行動は、「老後も生産的でありたい」という自己効力感の維持にもつながります。

もちろん、若い世代にとってもよいツールは仕事の生産性や満足感を高めてくれるものですが、シニア世代にとっては、その有効性がさらに高まるといってよいでしょう。

まだまだ仕事で飛躍するぞ、と考えている同世代のみなさま、少し高価なツールがみなさまのその気持を支えてくれるかもしれません。